- ■「男性の育休取得が当たり前の社会へ 仕事も家庭も両立させるのがこれからのスタンダード」はこちら

- ■「人事、総務担当者必読!これだけは知っておきたい改正育児・介護休業法」はこちら

- ■「夫だけじゃない、夫婦で考える男性の育休」はこちら

- ■「ビジネスの成長に必要な男性社員の育児休業を『当たり前』にする環境づくり」はこちら

- ■「これを見ればすぐ分かる!2022年からパワーアップする男性の育児休業」はこちら

- ■「男性の育児休業取得の促進について解説するオンラインセミナーについて」はこちら

男性の育休取得が当たり前の社会へ

仕事も家庭も両立させるのがこれからのスタンダード

仕事だけでなく家庭や趣味など自分の時間も大切にする、ワーク・ライフ・バランス(WLB)のとれた働き方を希望する男性が増えています。新社会人の方も、将来結婚したり子どもが生まれたら、夫婦で力を合わせて仕事と家事・育児を両立させていきたいですね。長い職業生活において、みなさんが能力を発揮するためにも、WLBを実現できる制度や働き方について、ぜひ早いうちからイメージを膨らませてみてください。

新社会人にとって結婚や子育てはまだ先のことかもしれませんが、今は男女を問わず仕事と家事・育児を両立させるための制度が充実しています。令和4年4月からスタートした改正育児・介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境整備や、個別の周知・意向確認など企業に義務づけられる取り組みが増え、私たちの働きやすさがさらに加速しました。男性が育児休業を活用するメリットや、具体的な利用法をご紹介します。

男性が育児休業を取得するメリットは大きい

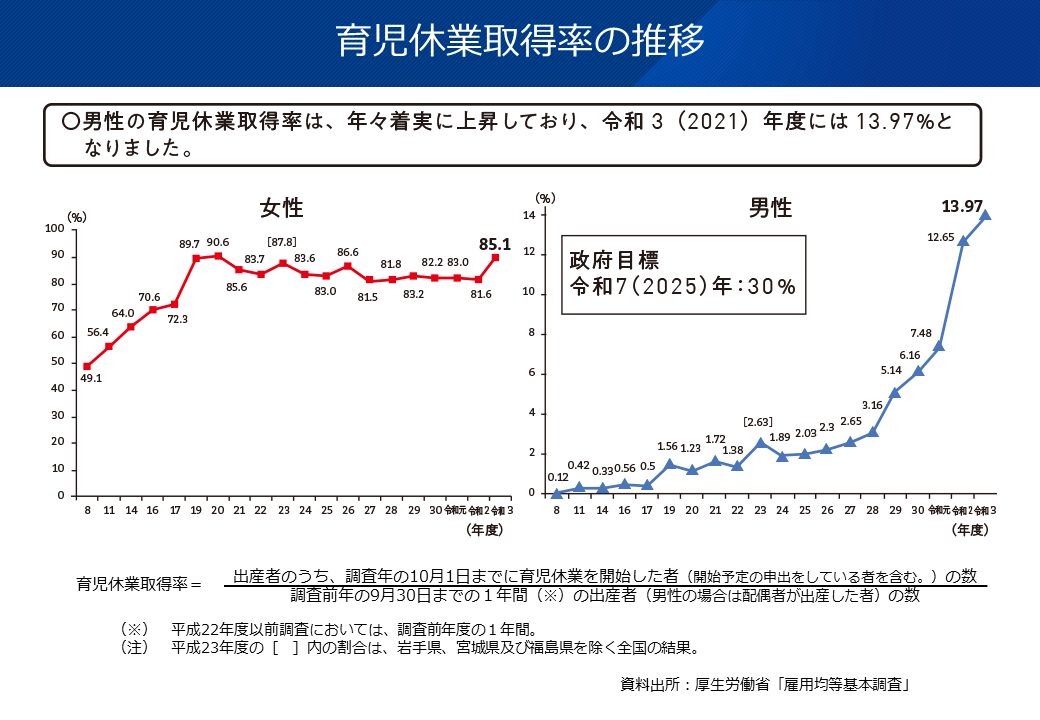

ひと昔前は家事や育児は女性に偏りがちでしたが、今は積極的に子育てしたいという男性が増え、それを後押しする制度や取り組みも充実しています。子どもが1歳(保育所に入所できないなどの場合は最長2歳)になるまで使える育児休業を取得した男性は、令和3年度には13.97%にのぼりました。

実際に育児休業を取得した男性からは「取得してよかった!」という声もたくさん聞かれます。「子どもの日々の成長が楽しみ。今この瞬間を大事にしたい」「育休を取得することで子どもとの距離がぐっと縮まった」「育児の大変さ・喜びなどの感情を妻と共有することができた」など家族の絆が深まるのはもちろんですが、仕事にも好影響が生まれたという声も多いのです。「時間を大事にする意識が高まって業務効率が向上し、家族との時間も増えた」「家事・育児の大変さを実感したことが周囲への言葉がけなどにつながり、職場の人間関係が円滑になった」など、先輩パパたちは公私にわたる育児休業取得のメリットを実感しています。

もちろん先輩ママたちも「夫が家事・育児を全て担当できるようになり、心理的・体力的な負担が減ってスムーズに職場復帰できた」「夫がそばにいてくれたおかげで精神的にも安定した」など、夫の育休取得を歓迎しています。こんなふうに夫婦でフォローし合って無理なく家事・育児を分担できるなら、仕事をしながら子育てする未来が楽しみになりそうです。

育児休業の取得から復帰後までをイメージしてみよう

育児休業は男女関係なく、子どもを育てる従業員すべてが取得できる制度です。妻の育休中に夫が取得することもできますし、派遣社員や契約社員などの有期雇用労働者にも適用され、要件を満たせば取得できます。

子どもが生まれる社員には会社から制度の説明や取得の打診があるので、自分の希望を踏まえて上司や周囲と相談して取得日程を決めましょう。休業開始の1カ月前までに「開始日と終了予定日」などを勤務先に申し出るのが基本です。令和4年10月からは「産後パパ育休」制度が創設され、①子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能、②申出期限は原則2週間前まで、③分割して2回取得可能などといった特徴があります。さらに、育休の分割取得なども可能になるので、妻の職場復帰や保育園入園と自分の仕事の予定を合わせて日程を調整するとよいでしょう。

育休中は、妻の心と体の疲労を理解し、できるだけ休養できるよう、自分自身が育児・家事のレベルアップを図ることが必要です。夫婦で協力しあって、日々成長する赤ちゃんの様子に感動したり、驚いたり、目が離せない毎日が続くでしょう。おむつ交換やミルクの準備や授乳、沐浴や寝かしつけなど、やることや覚えることは盛りだくさん!妻任せだった掃除や洗濯を分担して初めて大変さに気づいたり、料理が苦手だったけれど週末にまとめ買い&作りおきをするようになって自信がついたという先輩パパもいます。

ここで肝心なのは、決して“お手伝い”ではないということ。育休中のパパは主体的に家事・育児を行うことが大切です。

職場復帰後は、夫婦で仕事と生活のバランスを話し合って、保育園の送迎や家事の役割分担などを決めましょう。平日だけでなく休日の過ごし方や、時には自分の時間を作るなど、それぞれのライフスタイルに合わせた過ごし方を考えるのもポイントです。どうしても子ども中心の生活になりますが、夫婦で協力しあって、良い思い出をたくさん作ってください。

産後パパ育休など、男性の育休を促進するための新たな制度により、育児に積極的に関わりたいと考える男性を後押し、将来、あらゆる職場で「男性が育児休業を取るのは当たり前」となることが期待されます。これから社会人になる方も、子育てと仕事の両立など自分らしい働き方をイメージしながら、将来に備えて情報収集を続けていってください。

読本とミニリーフレットでも、育児と仕事の両立ポイントや、育児休業取得者の体験談など有益な情報がたくさん掲載されています。

父親の仕事と育児両立読本 〜ワーク・ライフ・バランス ガイド〜

ミニリーフレット「イクメンのススメ」

人事、総務担当者必読!これだけは知っておきたい改正育児・介護休業法

令和3年6月に改正された育児・介護休業法が令和4年4月から施行されました。男性の育児休業取得を促進することで、取得を望む男性の仕事と生活の両立の希望をかなえるとともに、男女を問わず、ワーク・ライフ・バランスの取れた働き方が今まで以上に進むことが期待されます。改正のポイントを理解し対応すべき課題をクリアにしていきましょう。

企業は法律で義務化される内容を確実に対応するとともに、「選ばれる企業」となるためには、業務の見える化や効率化をすすめ育児休業を取得しやすい環境整備と働き方改革に取り組んでいく必要があります。企業の経営者や人事担当者が知っておくべきポイントや、準備が必要な取り組みを分かりやすく紹介していきます。

Q:男性から「妻が妊娠(出産)した」と相談や報告を受けたとき、上司は何をすればいいですか?

A:「妻が妊娠(出産)した」と相談や報告を受けた場合、育児休業制度の内容や申出先などを個別に周知することと「いつごろ育休を取得したいか?」など取得の意向確認を行うことが義務づけられます。女性から妊娠・出産の相談・報告を受けた場合も、男性同様、個別周知・意向確認を行うこと必要となるので要注意。個別周知・意向確認は、直接の上司が行ってもよいですし、人事担当者が行ってもよいですが、対応者を事前に決めるとともに、担当者を複数とする場合は、事前の打合せや研修等により、対応者による相違をなくしていきましょう。また相談・報告先も社内に周知しておきましょう。厚生労働省のHPに個別周知・意向確認に使える素材などが揃っていますので活用しましょう。

※個別周知・意向確認に使える素材はこちら

Q:「育児休業を取得しやすい環境整備が必要」と聞きました。具体的に何をすればいいですか?

A:男性の育休取得率は高まっていますが、「取得したいと言い出しにくい」という男性も多いのが現状です。そこで育休を取得しやすい職場の雰囲気を醸成するために、①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施、②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置、③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供、④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知、のうち1つ以上に取り組むことが義務づけられます。イクメンプロジェクトのHPには育休取得のポイント解説動画や企業内研修で使える資料、ポスターなどの素材などが揃っています。まだ育休取得対象者がいない職場でも職場環境を整えておく必要がありますので、ぜひこうした素材を活用して準備してください。1つ以上に取り組むことが義務ですが、複数行いつつ、業務の見える化や効率化をすすめ育児休業を取得しやすい環境整備と働き方改革をセットで行うことが魅力ある職場となるポイントです。

Q:雇用期間が1年未満の契約社員も育休が取得できるようになると聞きましたが、どのような内容ですか。

A:有期雇用労働者の育児休業の要件が緩和されます。これまでは有期雇用の労働者の育休取得には「①事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」「②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」という要件がありました。今回の改正で①の要件が撤廃され、②のみになります。なお、無期雇用の労働者と同じように「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」を労使協定の締結により除外することは引き続き可能となります。

令和4年10月1日からスタートする主な取り組み

Q:新しくできる「産後パパ育休」は、育児休業と何が違うのですか?

A:「産後パパ育休(出生時育児休業)」は女性の産後休業(産休)の男性版とイメージすると分かりやすいでしょう。原則として休業の2週間前までに申し出ればよく、育休とは別枠で、産後8週間以内に4週間まで取得できます。たとえばママの退院時や産後間もない大変なときにママをしっかりサポートし、パパも赤ちゃんとの絆を深められます。労使協定を締結している場合に限りますが、労働者と企業の合意した範囲で産後パパ育休中に就業することもできるので、長期で休みづらい男性には朗報といえます。こうした便利な使い方を男性社員にしっかり伝えて、育休を促進していきましょう。

Q:育休取得中は、収入が減ることが不安だという声をよく聞きます。休業中に受けられる給付について教えてください。

A:育休中で会社からの給与がなくなっても、受給要件を満たしていれば育休開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付金を受け取ることができます。産後パパ育休も給付の対象です。また、育休中の健康保険料や厚生年金保険料は、被保険者本人も事業者負担分も免除されます。本人が希望する期間を安心して休めるように、「収入は減るものの、控除額の一部が免除される」ことを伝えてあげてください。

Q:育児休業を2回取得できるようになると聞きましたが…?

A:はい、その通りです。これまで育休は1人の子どもについて1回しか取得できませんでしたが、令和4年10月からは、2回に分けて取得できるようになりました。また、これまでは保育所に入所できない等の理由により1歳以降に育休を延長する場合、開始日は1歳または1歳6か月時点に限定されていましたが、今回の改正により、開始日が柔軟化されます。これにより、ママの復帰などに合わせて1歳以降も夫婦で交代して育休を取れるようになり、今まで以上に夫婦で子育てしやすい環境が整うことを知っておきましょう。

何から手を付ければいいのかわからない・・・

今回は育児・介護休業法の改正の中で企業として知っておくべきことを紹介しましたが、中小企業などでは人手不足などから何から手を付ければいいのかわからない、というケースもあるでしょう。そのような場合、従業員の育休取得や復帰環境整備をアドバイスしてくれる「仕事と家庭の両立支援プランナー」に無料で相談できますし、両立支援のための助成金制度も整備されています。困ったことや分からないことがあれば、ぜひ利用してみてください。

※「仕事と家庭の両立支援プランナー」はこちら

※両立支援のための助成金制度はこちら

夫だけじゃない、夫婦で考える男性の育休

男性の育児休業は法律の整備や社会の意識改革も進み、令和3(2021)年度の男性育児休業取得率は13.97%となりました。とはいえ、育休の間の生活や収入、復帰後のキャリアなどに不安を感じている人もいるでしょう。こうした不安はひとりで抱え込まず、夫婦で情報収集してコミュニケーションを取り、チームで取り組むのが仕事と育児の両立を成功させる秘訣です。育児も育休も夫婦それぞれが自分ごととして受け止め、二人三脚で乗り切っていきましょう。

男性の育休取得がこれからの子育てに大切なワケ

女性は妊娠したときから体の中で赤ちゃんを大切に育み、出産前後は産休を取って毎日赤ちゃんとふれ合い、1日1日「ママ」に成長していきます。出産や子育てを経験する間に育児スキルが上がるだけでなく、脳に変化が生じて子どもへの愛情も増していくのです。でも、男性はそこまでの変化を体感することができないので、パパになるための準備や、意識して赤ちゃんと過ごす時間が必要です。

ですからママが中心になって、あるいはワンオペ育児と呼ばれるようにママが一人で子育てを担当すると、夫が「パパ」になる機会を失ってしまいます。

パパが赤ちゃんと多くの時間を過ごして育児を“自分ごと”にするために、ぜひパパも積極的に育児休業を取得しましょう! 令和4年4月1日からは、企業は育児休業に関する研修の実施など育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する育児休業の個別の周知・意向確認が義務付けられました。職場の雇用環境整備の取組により上司・同僚の育児休業や仕事と育児の両立への理解が深まるうえ、上司から「育児休業取得しないの?」と直接働きかけがあれば、取得して当然という雰囲気になることでしょう。

夫婦というチームで赤ちゃんと向き合う“チーム育児”は、実は「業務遂行能力」「他部門理解力」「部門調整力」など、仕事で役立つスキルを養うことにもつながります。仕事と同じように夫婦で協力して、“育児”という大きなプロジェクトを成し遂げ、よりよいチームを作っていきましょう。

覚えておきたい! 理想的な育児を実現するための制度

育児・介護休業法は令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されました。

育休を2回に分けて取得できたり夫婦交代で休めるようになるなど、仕事と育児の両立の実現に向けた内容が盛りこまれ、これまで以上に使い勝手のよい制度になりました。特に、令和4年10月1日から施行された「産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)」は子どもの出生後8週間以内に4週間まで育児休業とは別に取得可能で、「原則として休業の2週間前までに申し出ればOK」「分割して2回取得できる」「休業中に働くことができる(労使協定・個別の合意が必要)」という特徴があります。出産や慣れない育児で気力・体力を消耗しているママは、この時期にパパが休んで家事育児を担当してくれれば心強いでしょう。パパにとってもチーム育児の第一歩を踏み出し、赤ちゃんとの関係を築く絶好のチャンス。2回に分けて取得できるので、まとめて休むのが難しい職場の人でも取得のハードルはグンと下がります。

たとえば産後パパ育休の取得直後に一度取得し、ママが職場復帰するタイミングでもう一度取得することもできます。さらに、保育所が満員で入所できない場合などは、夫婦交代で休むといった柔軟な対応も可能になります。それぞれの夫婦の実情に応じて休業を取得できるようになるので、しっかり話合って長期的にチーム育児の力を高めていきましょう。

一方で、育休取得は収入が減ることへの不安も大きいものですが、さまざまな経済的支援が受けられます。産休中は健康保険から、育休中は雇用保険から休業前の賃金の2/3相当額(*)が支給され、健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料の支払いは免除されます。収入は減るものの社会保険料や所得税の引き落としがなくなるので、育休前の8割程度の手取り収入が確保できます。休業中の手取り収入の変化をシミュレーションできるサイトもあるので、夫婦でどんなふうに育児休業を取得すると手取り額がどう変化するのか、世帯収入を確認して家計プランを立てておくと安心です。

男性の育児休業は大きく進化しているので、夫婦で内容をしっかり把握し、使える制度をフル活用して臨みましょう。そうすることで家族の絆も深まり、子育て環境も安定し、仕事にも好影響が生まれるに違いありません。

*育休開始から6か月以降は50%相当額

ビジネスの成長に必要な男性社員の育児休業を『当たり前』にする環境づくり

子育て中でもワーク・ライフ・バランスを実現して、いきいきとキャリアを重ねる人が増えています。そんな社員を応援している企業は経営戦略も優れ成長し、多くの人から選ばれる存在となっています。トップ層や管理職が男性の育児休業取得に積極的に取り組むことで、企業の価値は大きく向上します。新卒にも転職希望者にも、そして消費者や投資家からも選ばれる価値ある企業となるために、男性の育児休業取得を推進していきましょう!

改正育児・介護休業法では育休取得を支援する企業の取り組みが義務化される

男性の育児休業取得率は、年々着実に上昇しており、令和3(2021)年度には13.97%となりました。ただし、取得率は右肩上がりで増えているものの、政府は「令和7(2025)年に30%」という高い目標を掲げています。この目標を達成するために、今まで以上に企業の積極的な取り組みが求められています。

そこで改正育児・介護休業法(*)では、企業の取り組みを義務化する内容も盛り込まれました。「妊娠・出産した女性やその配偶者に育児休業制度などについて個別に周知し、取得の意向確認のための働きかけを行うこと」「研修・相談窓口の設置といった育児休業を取得しやすい雇用環境整備」の2点です。

さらに、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週以内、つまり、母親の産後休業期間中に、4週間を限度として取得できる新たな制度が新設されます。これは産後パパ育休(出生時育児休業)といい、

・申出期限が2週間前まで

・2回に分割可能

・労使協定を締結している場合は、労働者が合意した範囲で休業中に就業可能

などといった特徴があります。

このように、多くの従業員にとって仕事と育児を両立しやすい環境整備を政府が後押ししているのです。

経営者や管理職が子育てしていた時代には男性の育児休業はレアケースだったかもしれませんが、今や時代は変動しています。「会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」という理由で育児休業を取得したくても取得できなかった男性従業員もいます。トップ層が率先して制度に対する理解を深め、旗振り役となることで社員の意識や行動が大きく変わるはずです。

【注釈】

*令和3年6月改正、令和4年4月1日より順次施行

多様な人材を活用すれば企業価値が向上し多くの人から選ばれる企業になる

男性も女性も育児休業を取得しやすい職場環境を作ることは、全ての社員の働きやすさにもつながります。たとえば「時間外労働が当たり前」でなくなれば、仕事と育児の両立につながるだけでなく、育児以外でも定時で退社して趣味に打ち込んだり、スクールに通い自己啓発を行うことなどもできます。お互いの都合を尊重しあって休暇を取得することができれば、気兼ねなく旅行やレジャーを楽しんだり、介護や看護に時間を使えるでしょう。そうした空気感は発言しやすい雰囲気や、「お互い様」で仕事をサポートし合う態勢にもつながり、企業活動にも好影響を与える可能性があります。

厚生労働省の「イクメンプロジェクト」のホームページには、企業の取り組み事例が掲載されています。「経営層がメッセージを発信」「男性の育児参画を促すマネジメント研修の実施」「育児休業中の収入シミュレーションで不安解消」「パパ向け社内SNSで情報交換」など、各社がそれぞれのやり方で男性育児休業を推進していることが分かります。その結果、「男性の育児休業取得率100%を達成」「脱・属人化と情報共有が進みチームワークが向上」「採用活動の応募者が増加」など、期待以上の成果が生まれている企業もあります。他社の具体的な取り組みも参考にして、自社に合ったスタイルで育児休業取得推進を目指しましょう。

また、イクボスを目指す企業管理職向けの研修資料も公開しています。イクボスによるマネジメントのメリットや、「会議のムダ取り」「労働時間を適切管理」など今日から実践できるイクボスの取組事例などを解説していますので、ぜひご活用ください。

ダイバーシティ経営が重要視されている今、経営層や管理職が率先して男性の育児休業取得推進に取り組むことは喫緊の課題です。社員が最大限のパフォーマンスを発揮する環境を整備することで、成長し続ける企業へと力強い一歩を踏み出してください!

改正育児・介護休業法のポイントはこちら

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/

これを見ればすぐ分かる!2022年からパワーアップする男性の育児休業

時代とともにどんどん進化している育児・介護休業法ですが、来年施行される改正育児・介護休業法で、さらに男性が育児休業を取得しやすくなります。 最近は、男性の育休取得は増えていますが、上手に使えば夫婦ともに今まで以上に働きやすくなり、子育てもしやすくなります。育児休業制度などの両立支援制度について正しい知識を身につけて、最大限に活用していきましょう!

男性の育児休業取得促進策が一気に加速

出産や育児、子育てなどのライフイベントと仕事の両立を力強く支えてくれる育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されています。 男性の育休取得が増えてきたとはいえ、女性に比べると大きな格差があります。その一方、育休を取得したいけれど仕事の都合や上司や同僚の理解不足など様々な事情で取得できていない男性がいるという実態もあります。 こうしたことから、男性の育休取得を促進するための新たな制度が創設されることとなりました。 また、企業から個別に育休取得を働きかけることや職場全体の育休への理解が進むような環境整備に向けて取り組むことが義務化され、男性が今まで以上に育休を取得しやすいという、新たなステージに突入することになります。

柔軟に休める「産後パパ育休」が新たにスタート(令和4年10月施行)

今回の改正のポイントの1つは男性育休の取得を促進するための新たな制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されるという点です。産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)取得でき、

・原則として休業の2週間前までに申し出ればOK

・分割して2回取得できる

・休業中に働くことができる(*)

という、画期的な内容で、「仕事が忙しい」「自分にしかできない仕事をしている」といった場合でも調整しやすい柔軟な制度です。

産後は慣れない育児に加えて夜中の授乳などでママは睡眠不足になり、精神的にも体力的にも大変です。その時期に、パパが休みを取って家事・育児をサポートしてくれれば、どれほど心強いか分かりません。

*労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で就業可能。就業可能な日数や時間に上限あり。

個別の働きかけと職場全体の環境整備で育休取得がスムーズに(令和4年4月施行)

そして、もう1つの改正ポイントは、企業に対する、①妊娠・出産した女性、配偶者が妊娠・出産した男性に対して、育児休業制度などについて個別に周知することと育休取得の働きかけを行うこと、②育児休業を取得しやすい職場にするために、研修や相談窓口の設置などの環境整備をすること、の2つの義務化です。 会社から育児休業について個別に説明され、取得の予定を聞かれる上、研修などにより職場全体の意識・雰囲気も変われば、今まで取得をあきらめていた男性の不安や悩みも解消され、育休取得もスムーズになることでしょう。

夫婦のニーズに沿って育休取得しワーク・ライフ・バランスを実現

また、これまでの育休も改正され、休業を2回に分割して取得することができるようになります。さらに、保育所に入れないなどの場合、1歳以降の育休について途中で夫婦交代して取得することが可能となります。

育児が少し落ち着いてきた頃にパパはいったん職場に戻り、ママの職場復帰に合わせてもう一度育休を取ることもできます。

保育園では最初は数時間の「慣らし保育」からスタートすることも多いので、パパが休みを取って保育園の送迎を担当すれば、ママは安心して仕事を再開できるでしょう。

夫婦ふたり同時に育休を取得することもできるので、パパが育児をしている間にママが自分の時間を持てたり、リフレッシュすることもできるなど、希望に応じて様々な使い方ができます。

育児・介護休業法では、育児休業制度のほかにも、短時間勤務制度、残業免除制度、子の看護休暇制度などの両立支援制度も定められています。

進化している両立支援制度を賢く使いこなせば、子どもが産まれても無理なく働く環境が作れ、夫婦で上手に育児を分担できます。

自分らしいワーク・ライフ・バランスを実現するためにも、ぜひ両立支援制度を正しく理解し、夫婦の働き方に合わせてカスタマイズして活用していきましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

育児休業の分割取得就業規則等を見直しましょう

| 産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 |

育休制度 (R4.10.1~) |

育休制度 (現行) |

|

|---|---|---|---|

| 対象期間 取得可能日数 |

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |

| 分割取得 |

分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |

分割して 2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |

原則分割不可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |

| 1歳以降の 延長 |

育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | |

| 1歳以降の 再取得 |

特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |

男性の育児休業取得の促進について解説する

オンラインセミナーを開催しました!

育児・介護休業法が改正されたことを受け、2021年7月6日(火)に、男性の育児休業取得の促進について解説するオンラインセミナーを開催しました。

まず初めに、「改正育児・介護休業法の概要」と題し、厚生労働省 前 雇用環境・均等局職業生活両立課長 佐藤俊が法改正の概要を解説。イクメンプロジェクト推進委員会委員の(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室淑恵氏は「男性の育児休業 企業内で定着させるには」というテーマで講演。その後、イクメンプロジェクト推進委員会委員の認定NPO法人フローレンス代表理事 駒崎弘樹氏の進行のもと、3人でのトークセッションが行われました。

第一部 改正育児・介護休業法の概要

厚生労働省 前 雇用環境・均等局職業生活両立課長 佐藤俊

主な改正事項は6点です。

-

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。

①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。※現行の育児休業(1カ月前)よりも短縮

②分割して取得できる回数は、2回とする。

③労使協定を締結している場合、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。 -

2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置

②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認の措置を講ずることを事業主に義務付ける。 -

3 育児休業の分割取得

育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。

-

4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。

-

5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

-

6 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】

①1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。

②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

これらの改正の中で、特にポイントとなるのが最初の2つです。

1つ目の「男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設」。現在は1カ月前に申し出をしなくてはいけない、原則1回しか取得できない、休業している間は働いてはいけないなどの制約があります。新しい仕組みを上乗せすることによって、短いけれど柔軟に休める仕組みを作りました。

2つ目は、「育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」です。まず、育児休業を取得しやすい雇用環境整備をするということ。そして、労働者に対して、育児休業という仕組みがあって、取得の意向確認をすること。この2つを事業主に義務づけるのが大きな点です。

3の「育児休業の分割取得」は、これまであった育児休業に対しても分割してとれるようにするというものです。

4の「育児休業の取得の状況の公表の義務付け」は、労働者数が1,000人を超えるような大規模な事業主に関しては、育児休業の取得の状況について公表をしていただくということ。

5の「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」は、有期雇用の方について、育児休業や介護休養の取得要件について、事業主に引き続き1年以上雇用されているという要件があったのですが、それを廃止することにいたします。

6の「育児休業給付に関する所要の規定の整備」は、現在、育児休業中は基本的に要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付が出ますが、新しく1番目の出生時育児休業という仕組みができたり、3番目で分割して取れるようになったため、こういうものに対しても育児休業給付が出るように整備を行いました。

それぞれ施行期日が異なり、2と5は来年の4月から施行。1と3と6については、来年の10月を念頭に置いています。4の1,000人を超える事業主の公表の義務付けは再来年の令和5年の4月1日からの施行ですが、前年の状況を公表することになりますので、来年の4月から準備をしていただくことになります。今年の10月までには省令や指針を策定し、周知していきたいと考えています。

また、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しも行います。

現行制度では、育休中の社会保険料免除については、月末時点で育休を取得している場合に、当月の保険料が免除される仕組み。見直し後には、育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場合にも保険料を免除します。こちらの施行時期は令和4年10月予定です。

第二部 企業・団体が留意すべきポイント

「男性の育児休業 企業内で定着させるには」

(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室 淑恵 氏

「男性の育児休業100%宣言」というスローガンのもと、2年ほどかかって、現在106社の経営者の方からご賛同いただき、今回の法改正のためにも声をあげていただきました。法改正に対する就業規則の改定を行うのが大きな仕事だと思いますが、実はそれ以上の問題として、いざ育休を取ろうとなった時に本人の意識が追いついていないということがあります。また、経営トップが「そういう休みを取るやつは…」という意識を持っていて、取り組みを進めようとする人事の方の評価が下がってしまう、もしくは取り組みに予算がつかないということも。これが今後一番大変なことかと思いますので、経営トップがどうしたら意識を変えられるかという点について、いくつかのポイントをお伝えします。

まず、経営層に男性育休をプレゼンするとき、ついやりがちなのが、男女の育児の参画時間の差のデータを見せること。この話から入ると経営トップは、「妻からいつも言われてきた嫌な話だな」と耳をふさぎたくなり、話が入らないということがよくあります。ところが、多くの男性経営者がこの話から入るとしっかり耳を傾けて、「そんなこと知らなかった、もっと早く言ってくれよ」とおっしゃるのが、「女性の産後の死因の1位は自殺である」ということです。

今、10人に1人は産後うつになると言われています。産後うつのメカニズムは明らかで、妊娠中に出ていた女性ホルモンが出産を機に出なくなることによるホルモンバランスの乱れです。ピークの時期は産後2週間から1カ月。この時に赤ちゃんが可愛いと思えず、自分がだめな母親だと思ってしまう。もしくは夫を攻撃してしまう。こういった産後うつの状態を予防するには「まとまった7時間睡眠」と「朝日を浴びて散歩」することで、ホルモンバランスを整えることが重要です。

しかし、この2つほど産後にできないことはありません。2時間おきに授乳がありますから、1人の育児では絶対に無理で、男性の育休が重要なんです。「早く帰ればいいじゃない?」という反論があるかと思いますが、明日仕事があるという夫に夜中の授乳を交代してほしいとはなかなか言えません。この時期に夫が休みをとることで産後の妻の児童虐待も防ぐことにつながる。つまり妻と子どもの2人の命を救うのが男性育休なのです。男女のパワーバランスの話ではなく、命を救う話というところにフォーカスしていただきたいと思います。

そして、もう1つが少子化対策との関係性です。厚生労働省が同じ夫婦を追跡調査した結果、男性の育児参画時間が長ければ長いほど、第二子が生まれることが明らかになっています。1人目を生んだ時がハッピー体験になるのか、トラウマ体験になるのかによって出生率が変わってくるのです。これまで少子化対策や女性活躍というと、助成金や女性を優遇することばかりでしたが、真の対策は男性の働き方改革なのです。この国が沈んでいく最大の要因である少子化対策も今後政府はますます力を入れていくでしょう。夫との信頼関係が第一子の子育ての時に保持することができれば、第二子、第三子へと続き、この国が沈むことを防ぐことができるといえるのです。

さらに、ぜひ知っておいていただきたいのは、夫婦の愛情グラフです。妻の愛情は、出産前は夫に向いているのですが、子どもが生まれた瞬間にゼロに近いところまで落ち、子どもに100%向いていきます。その後、回復グループと低迷するグループに分かれますが、その差は産後の育児参画の度合い。妊娠期から0歳児までに約20%も開いてしまい、その差はその後ずっと変わりません。産後の1年間は、その後何十年と続く夫婦の関係性に影響を与える重要な年。この時期に長時間労働を続けている男性に上司は「今、人生の岐路に立っているんだぞ。残業している場合じゃないぞ」と言ってあげていただきたい。人生100年時代で自分の人生の評価をするのは上司ではなく、家族です。

また、3割がパタハラを経験し、4割は育休取得を断念しているというデータもあります。そうした経験を持つ男性は、結局離職している。令和になってからの新入社員の男性の8割が育休を取りたいと回答、女子学生の9割が夫には育休を取得してほしいと回答しています。そうした若者の願望が叶えられる地域や職場には優秀な人材が集まります。人材獲得、地方創生のカギもこの男性育休であるということです。

男性の経営者が業績にプラスになることだと、捉えているかが大事なポイント。その意識改革のための研修や、20分くらいで理解してもらえるような動画を作って見てもらうのもいいでしょう。自社開催の父親学級によって、社員をパパコミュニティの中に入れてあげることで、「育児休業を取得したい」と思ってもらうことも大切です。

一番大事なのは、誰が休んでも回る職場にするということ。2週間程度の休みで滞ってしまう職場はコロナ感染による急な休みにも対応できない職場ということになり、非常にリスクの高い職場です。ITへの投資や、情報の見える化、共有化で、職場そのものを変えていく取り組みをスタートしていただきたいと思います。

そして、多様な働き方を理解することも不可欠。アンコンシャスバイアスに関しては、ゲーム型や体験型の研修を用いて理解し、多様な働き方を認め合う職場を作ることが重要です。経営トップが男性育休を歓迎する姿勢を社内外に発信することはブランディングにもなり、採用にも有利になりますし、業績にもプラスになります。

日本の課題を男性育休が解決していく。この男性育休の推進で日本中に信頼の好循環を生み出していけたらと思っています。

トークセッション

- 駒崎 弘樹 氏(イクメンプロジェクト推進委員会委員/認定NPO法人フローレンス代表理事)

- 小室 淑恵 氏(イクメンプロジェクト推進委員会委員/(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長)

- 佐藤 俊 氏(厚生労働省 前 雇用環境・均等局職業生活両立課長)

-

駒崎

皆さんから事前にいただいた質問にお答えしていくセッションの時間にしていきたいと思います。よろしくお願いします。

- Q1.対象期間は8週間以内の4週間しか取れなくなってしまったのですか?

-

佐藤

8週間まるまる休みたいという方は今までの育児休業でそのまま取っていただけます。それでは取りにくいという方向けに新しい仕組みを上乗せで作ったということです。

- Q2.小規模企業では男性育休の取得は難しくないでしょうか?

-

小室

小規模企業も大企業も仕事の属人化ということが問題で、大きな観点で見るとこの国は人口が減る一方です。少ない人口の中で、育児時間、介護時間、いろいろなタイプの方と仕事を進めていく。その仕組みに対してやり方をチェンジしていくきっかけになると捉えていただくのが大事だと思います。

- Q3.1カ月前に申請がないとシフトが組めず困ってしまう企業もあるのではないですか。

-

小室

昨年からのコロナ禍で急に2週間休む人が出るかもしれないと、意識も変わってきているのはないかと思います。そうしたことを折り込み済みで回る職場をデザインしていくことが大事です。

佐藤難しい場合は、労使協定で法を上回るような環境を整備するという約束のもと、1カ月前まででも可という仕組みを作ったので、それもご活用いただければと思います。

- Q4.育休取得予定者の把握はどうしたらよいのでしょうか。また、ペナルティはありますか?

-

佐藤

周知の義務は、あくまで「子どもが生まれます」と労働者が申出てきた場合に、その人に周知し、意向を確認してもらうことになりますので、労働者から申出がない場合はしなくてもいいということになります。ただ、申出があったにも関わらず周知をしなかった、意向の確認をしなかったということであれば、育児・介護休業法違反になりますので、基本的には助言・指導・勧告というような形で労働局からお願いをすることになります。どうしても聞いていただけない場合は企業名の公表ということも有り得えます。

小室普段からプライベートなことについても言い合える職場にする、心理的安全性の高い職場を作る取り組みを一生懸命やっている企業が多いように思います。例えば、コロナ禍でテレワークが増えたなか、朝一番に自分の仕事内容を報告する時に、リーダーが「週末は娘の運動会があったよ」というような発信をしていくと、「実は子どもが生まれるんです」というコミュニケーションも取りやすくなるのではないでしょうか。先ほどお話した父親学級も役立ちます。3カ月に1回くらいのペースで定期的に開催すると、参加しやすくなると思います。

- Q5.育休中はどう過ごしたらいいのでしょうか?

-

小室

育休を取ったけれどゴロゴロしてしまう、ゴルフに行ってしまうという人がいるのも事実で、それが男性育休を推進してもいい結果にならないという懸念点になっています。でもそれは、男性が何をやったらいいか知らなかったとか、手を出したら予想以上に怒られてしまい怖くて触れないという場合も。女性は母親学級で育児レベルが上がっていくのに対し、男性には事前に知識が与えられていないのが現状。自治体で行われている父親学級はどうやって出産するかのレクチャーがほとんどで、生まれたらどうしたらいいか分からない人が多いです。父親学級のコンテンツに育休中に何をすればいいのかを入れることが不可欠。企業で開催する父親学級では生まれた後にどうやって夫婦で家事分担するかを、様々な例で示してあげるといいと思います。

- Q6.育休取得率公表について、実施しないとペナルティがありますか? なぜ公表しないといけないのでしょうか?

-

佐藤

社会全体として男性の育児休業が求められている、ということを踏まえて、1000人超の大企業については、男性の育児休業の取得状況を明らかにしていただくという法改正をしました。公表しない場合は、助言・指導をさせていただいて勧告、聞いていただけない場合は企業名を公表するということもあります。こうした点(男性の育児休業取得率)は就職活動をする若い人たちが注目している点ですので、人材確保という観点からも大事だということもご理解いただき、積極的に色んなところで公表をしていただきたいと思っています。

小室人事の方にとって、チャンスだと思ってください。公表が義務になることで、社内でも取り組みの優先順位は上げやすくなります。ネガティブに捉えるのではなくパワーとして活用していただきたいと思います。

- Q7.今回の法改正で就業規則の整備は必要ですか?

-

佐藤

基本的に就業規則の規定整備が必要です。まず、有期契約労働の方の取得要件につきまして、来年4月までには変えてほしいと思います。来年10月までの部分に関しては、出生時育児休業については、今の育児休業に上乗せという形で就業規則上変えていただく必要が生じます。現在、労働政策審議会で詳細について議論しているところですので、年明けくらいまでには、モデル就業規則を示したいと考えていますのでそれを参考にしていただきたいと思います。実際にどうやって育児休業を取得させたらいいのかわからないというような中小企業の方々には社労士さんを派遣する事業(中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業)もありますので、それぞれの企業で対応をお願いします。イクメンプロジェクトのメルマガでも随時情報を発信しますので、ご登録いただければ幸いです。

- Q8.最後にパタハラ対策、管理職の意識改革についてのお考えと、今回のセミナーの締めのひとことをお願いいたします。

-

小室

パタハラの背景には、間に合わない納期を少ない人数で苦しく仕事をしているという職場環境も影響しています。業績がいいチームの大きな特徴は心理的安全性が高く、結果の質を詰められないということが分かっています。根本的な解決として社内のマネジメントスキルをあげる研修をしていくことが大切です。ぜひ一緒に推進していければと思います。今日はありがとうございました

佐藤若い人は男女ともに子育てするというのが当たり前。でも、50代くらいだと男は仕事、女は家庭という役割分担意識が強い人も。ジェネレーションギャップを埋めたうえでマネジメントしていくのが必要になってきます。男性と女性が共に子育てしていく社会というのは、日本全体にとって大事なことですし、そういう方向に向かっていくことをご理解いただければと思っています。これをきっかけに、会社全体の働き方改革に取り組んでいただければと思います。

駒崎ありがとうございました。以上をもちまして、本日のセミナーを終了します。

今回の法改正により、誰もが育休を取りやすい職場環境に整備されることが期待できる。導入には企業ごとにさまざまなハードルがあるかもしれないが、男性も女性もプライベートを充実させながら自分らしく活躍できる社会の実現に一歩近づいたのではないだろうか。

企業・団体向け 男性育児休業取得促進オンラインセミナーのアーカイブ動画はこちら

① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出

② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)

③ 労働者が同意

④ 事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。

● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、

休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合

⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。

注:上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。